どーもー、某IT系の会社でjavaエンジニアとして働ている者です(当ブログの管理人です)

今回は、IT業界やSIer界隈でよく話題になる「多重下請け構造」について。

どういった仕組み・特徴となっていて、なぜ問題視されているのか。

また、多重下請け構造となってしまう根本的なIT業界特有の原因や解決方法について。

さらに、この構造に属してしまっているIT企業(SIerやSES)の特徴や、そこで働くエンジニアのデメリットについても、順に解説していきます。

以下、目次です。

- IT・SIer業界の多重下請け構造とは?

- 多重下請け構造で利用される3つの契約種別:「請負・派遣・準委任」

- 多重下請け構造で禁止されている事(違法) ~多重派遣と偽装請負

- IT・SIer業界の多重下請け構造の問題点 ~エンジニアへのデメリット

- なぜ、IT・SIer業界で多重下請け構造が発生するのか・・その根本原因について

- IT・SIer業界の多重下請け構造を解決する方法

- 転職したいエンジニアへ!多重下請け構造に属するIT企業(SIerやSES)の特徴

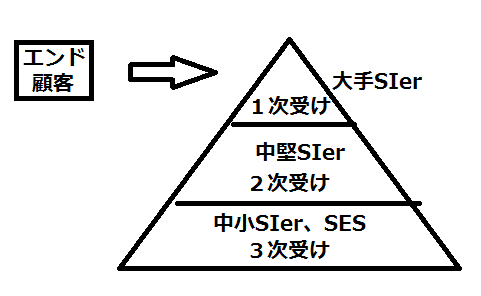

IT・SIer業界の多重下請け構造とは?

多重下請け構造とは、上記のように、上から下へピラミッド構造となっており、

一番上が、エンド顧客からシステム開発の案件を直接に受注する「元請け・一次請け」と呼ばれる企業です(主に、大手のSIerがここになります)

さらに元請けの企業から、下請け企業へシステム開発の業務を細分化しながら委託していき、二次請け・三次請けと続いていきます。

(下請けは、さらに別の下請け会社へ、業務を委託していくわけですね)

このように、多層的にITシステムの開発請負企業(SIerやSES)が配属されていくのが、多重下請け構造の実態となります。

多重下請け構造で利用される3つの契約種別:「請負・派遣・準委任」

IT業界・SIer界隈にて、多重下請け構造となっている各企業間の契約種別は、以下の3つのどれかに該当します。

- 請負契約

- 派遣契約

- 準委任契約

※多重下請け構造に関係なく、IT・SIer企業がシステム開発の案件を受注するときは、この3つのどれかで契約することになります。

では、それぞれの契約種別の詳細について、以下にまとめていきます。

1、請負契約 ~多重下請け構造で利用される契約種別

IT・SIer業界で、システム開発の案件を受注する際、最も一般的な契約がこの請負契約となります。

請負契約は、業務委託契約の一種で、クライアントからのシステム開発の依頼を受けて、その依頼に沿ったシステム(納品物)を、納品することで、一括で報酬を受け取れる契約形態のことです。

このように、請負契約では納品義務があり、納品物に対して責任を負う契約となります。

なので、もしも契約通りの納品ができなければ、報酬を貰う事ができません。

ちなみに、指揮命令権は、クライアント(発注側)ではなく、システム開発会社(受注側)にあります。

※なので、クライアント側が、開発担当者に対して勤務時間や勤務地などの勤務内容について、指示を出すことはできません。

一方で、請負契約では、業務をおこなう人数や担当者の指定はありません。なので、何人でやっても・誰がやっても良いです。

そのため、他社(下請け業者)に案件を任せても良いことになります。

なので、基本的に多重下請け構造となってしまうのは、この請負契約が原因となります。

2、派遣契約 ~多重下請け構造で利用される契約種別

こちらは、IT業界に限らず一般的に知れ渡った「派遣」となります。

派遣契約では、働いた時間に対して報酬が発生し、派遣者への指揮命令権はクライアント側(発注者)が持つことが特徴です。

担当者(派遣対象の人)は誰で、その方の労働時間に対して、報酬が発生する契約となるので、派遣契約による、多重構造はありえません。

※ちなみに、二重以上の多重派遣構造は違法となります。

(二重派遣とは?禁止され罰則ありなのに、当たり前の実態 ~業務委託による抜け道で違法にならないケースも)

3、準委任契約 ~多重下請け構造で利用される契約種別

準委任契約は、クライアント側が、法律行為以外の業務(システム開発など)を、IT企業に発注する際の契約形態のことです。

業界では、「SES(System Engineering Service)」とよく呼ばれています。

(ちなみに、「委任契約」は、法律行為の業務が該当します。なので、弁護士に仕事を依頼する時は、委任契約となります)

準委任契約は、エンジニア一人当たりの日給や月給といった形で、時間当たりの報酬を定期的に受け取る報酬形態のため、納品物に対する責任はありません。

また、指揮命令権は、受注側のシステム開発会社にあります。

準委任契約も、派遣と同様に、担当者の業務内容と業務時間が明確に決まっているため、多重下請け構造とはなりづらいです。

ただし、派遣とは違い、法律的に禁止はされていません。

そのため「受注側の責任で再委託も可能」という契約であれば、下請けに任せることも可能です。

以上です。

IT業界にて、多重下請け構造となっている各企業間の契約種別について、まとめてきました。

※各種、契約内容については、以下の記事でもまとめているので参考にしてください。

多重下請け構造で禁止されている事(違法) ~多重派遣と偽装請負

続いて、多重下請け構造となっている各企業間や、その現場にて禁止されている事(法律的に違法となってしまう事)について。

- 多重派遣

- 偽装請負

上記の2つは、本来は違法であり絶対にダメなのですが、これが暗黙のうちに、まかり通ってしまっている現場も実際には存在します。

というわけで、当章では、この2つの特徴について、順に解説していきます。

多重派遣について ~多重下請け構造で禁止されている事(違法)

こちらは、前章でも触れていますが、多重に派遣労働者を扱う事は法律で禁止されています。

例えば、A社から派遣されたエンジニアを、B社へ派遣してはいけません。

一方で、請負や準委任の契約となっているエンジニアは、多重に扱っても法律的には禁止されていません(違法ではない)

例えば、A社と請負で契約したエンジニアを、B社と請負契約を結んで常駐させることは可能です

また、少し複雑になりますが、

A社から派遣された労働者を、B社へ請負契約で常駐させるのは法律で禁止されていません。

というわけで、あくまで派遣が二重以上構成させるのが、禁止(違法)となるわけですね。

偽装請負について ~多重下請け構造で禁止されている事(違法)

偽装請負とは、契約上は請負契約となっているのに、その実態は派遣と同じ扱いとなっているケースです。

これは、指揮命令権がカギとなる問題で、

請負は、指揮命令権は「契約を受注した開発会社側」になります。

一方で、派遣は「契約を発注したクライアント側」です。

つまり、請負では、クライアント側が、労働者に対して勤務内容について指示を出せません。

「朝、9時から働いてください」

「スーツで出社してください」

クライアントから、このような指示を出すことは禁止されてるわけですね。

にも関わらず、請負契約にてクライアント側がこのような指示を出している実態を、偽装請負と呼びます

そして、この偽装請負は、多重下請け構造となっている現場でよく起こりがちです。

それは、上述している「多重派遣」が法律上で違法となってしまうからこそ、契約上は請負としておいて、その実態は派遣労働者と同じような扱いをしたいケースが多いからです。

労働者側のエンジニアは、そもそも指揮命令権とか偽装請負とか意識していない方も多いので、そもそも問題として認識されていない現場も多いですね。

IT・SIer業界の多重下請け構造の問題点 ~エンジニアへのデメリット

続いて、多重下請け構造の一つとして構成されているSIerやSESの会社で働くITエンジニアは、どのようなデメリットがあるのか。

以下にまとめてみました。

- 現場によって、当たり外れがある

- 下位層の会社の場合、給料が低くなりがち

- 現場によって、ITエンジニアとして成長できない

- 労働環境が安定しない

では、順に解説していきます。

1、現場によって、当たり外れがある ~多重下請け構造のSIerやSESで働く、ITエンジニアのデメリット

こちらは、多重下請け構造とは関係なく、SIerやSESで働くエンジニア全般に言える事なのですが、

SIerやSESで働く場合、システムの受注開発をすることになりますが、その案件ごとに、クライアントが変わることになるため、

当然、メンバーやシステム要件、採用技術、労働時間・労働環境なども変わってきます。

そのため、案件によっては当たり外れがあります。

自分が希望するような案件に配属とならない事もあるでしょうし、現場によっては、炎上中のところに送り込まれて、残業や休日出勤が増えてしまうケースもあるでしょう。

そして、多重下請け構造の下層に位置する企業ほど、利益が中抜きされてしまっているため、少ない予算で対応しなければならず、

少ないメンバー・押してるスケジュールで進めていかなければいけない可能性が高くなります。

というわけで、プロジェクトごとに良し悪しがあるのが、SIerやSESエンジニアのデメリットであり、特に下層に位置するSIerやSESで働いている場合は注意が必要となります

2、下位層の会社の場合、給料が低くなりがち ~多重下請け構造のSIerやSESで働く、ITエンジニアのデメリット

こちらは、前項でも触れていますが、

多重下請け構造の下にいけばいくほど、利益が中抜きされていき、少ない予算でシステム開発の受注業務を行わなければいけません。

当然、その少ない予算は、エンジニアへの給料に反映されます。

(基本的には、一番上の元請けが最も儲けて、そこから中抜きされながら、下へ下へと業務が回っていきます。)

また、業務的には、上の方の企業はPM(プロジェクトマネジメント)や要件定義、クライアント元とのコンサル・調整などが主な業務で、

下の方で、プログラミング開発やQA(テスト)業務をしていくことが一般的となります。

3、ITエンジニアとして成長できない現場がある ~多重下請け構造の会社で働くデメリット

こちらも、前項にて少し触れていますが、

多重下請け構造に関係なく、SIerやSESの場合には、担当となるプロジェクト毎に、システム要件や採用技術、業務内容が変わってくるため、

プロジェクトによっては、エンジニアとしてのスキルが全くアップしない現場に当たる事もあるでしょう。

例えば、要件定義や設計業務がしたかったのに、プログラミング業務が担当だったり、(その逆も然り)

javaをしたかったのに、phpだったり、

なんてことは、よくあることです。

もちろん、ちゃんと希望を聞いてくれる会社もたくさんあるので、会社次第でもあり、自分のスキルによっても変わってきますが。

また、多重下請け構造の観点で言うと、

上層の方は基本的に開発業務(プログラミング)は行いません。

また、下にいけばいくほど、システム全体の中の「一機能・一部品」といった細分化された業務を担当することになるので、

システムの全体像を意識することなく、中々スキルアップに繋がらないケースも多いです。

(これも、案件によって変わってはきますが、、)

4、労働環境が安定しない ~多重下請け構造のSIerやSESで働く、ITエンジニアのデメリット

こちらも、多重下請け構造に関係なく、SIerやSESに属するエンジニア全般に当てはまることになりますが、

前項でも何度か触れている通り、

プロジェクトによって、関わるメンバーや業務内容が変わってしまいます。

また、客先常駐を基本としているSIerやSESの場合だと、労働現場(仕事場)も、プロジェクトごとに変わってしまいます

数年にわたって同じ現場であることも、もちろんありますが、逆に3ヶ月で現場が変わる事もよくあることです。

なので、労働環境が安定しないことは覚悟しておいた方が良いでしょう。

逆に言うと、

様々な開発現場で経験を積むことができて、その分、人脈を築くことも可能であり、煩わしい人間関係も少ないため、人によってはメリットに変わります。

以上です。

多重下請け構造となっているSIerやSESで働くITエンジニアのデメリットまとめでした。

なぜ、IT・SIer業界で多重下請け構造が発生するのか・・その根本原因について

多重下請け構造は、上述でも触れましたが、多重派遣や偽装請負が、暗黙の了解で誤魔化されている現場があったり(違法なのに、、)

特に、下位層に位置する会社のエンジニアには、デメリットも多く、これらが問題となっている事も多々あるのですが、

それでも、このような多重下請け構造が無くならないのは、

クライアント元や、元請け(一次請け)の企業が、開発者(ITエンジニア)を雇用するリスクとコストロスがあるためです。

例えば、クライアント企業が、自社に開発部隊を持てば、わざわざシステム開発を他社に任せる必要もありません。

ただし、多重下請け構造となるような大型のプロジェクトの場合、数十人~百人以上の開発者が必要となります。

そして、問題はこれが一時的な需要であることです。

プロジェクトが終われば、これらの開発者は必要なくなってしまうわけですね。

だからといって、日本では簡単に解雇することができません。

このような雇用リスクと人員コストの問題を解決してくれるのが、SIerやSESなわけです。

また、仮に一次請けとなる大手SIerだとしても、数十人~百人以上の開発リソースを、自社内だけで一気に調整することは厳しいのが現実です。

そのために、必要な時に必要な分だけ、開発リソースを調整する需要と供給がここに成り立つわけですね。

IT・SIer業界の多重下請け構造を解決する方法

前章にて、多重下請け構造が発生してしまう原因をまとめてきましたが、解決策は2つです。

一つは、クライアント元や、元請けの企業(大手のSIerなど)が、ちゃんと自社だけで開発可能なように内製化することです。

とはいえ、前章にて記載している通り、実際はかなりハードルが高いのが現実です。

ただ、ちゃんとシステム開発をおこなう部隊を内製化している企業もあります。

それが、SIerの中でも、メーカー系とユーザー系と呼ばれる会社です。

以下に、代表的な企業をまとめてみました。

-

「メーカー系」

※メーカー企業を親会社に持つ企業です。

・NECソリューションイノベータ

・日立ソリューションズ

・東芝デジタルソリューション

・富士通エフサス -

「ユーザー系」

※金融や商社など、メーカー以外の企業を親会社に持つ企業です。

・NTTデータ

・ニッセイ情報テクノロジー

・第一生命情報システム

・伊藤忠テクノソリューションズ

・JR東日本情報システム

上記から、どの企業も、イニシャルの名前を確認すると、有名な大手企業であることが分かりますね。

これらの企業は、基本的に親会社に関連するシステム開発の案件を請け負う事となります。

というわけで、なるべくであれば、自社で内製化してシステム開発をするのが一番ですが、

2つ目の解決手段は、フリーランスのエンジニアを採用する事です。

クライアント元、または元請けとなる企業は、フリーランスのエンジニアを業務委託(準委任)で契約して、直で開発業務を任せることで、階層構造を最小限にすることができます。

特に、最近ではリモート勤務や高年収(高単価)を求める需要が増えてきたことで、フリーランスに転向するエンジニアも増えてきており、直で契約する企業も増えてきています。

この流れは、多重下請け構造といった業界の問題解決にも、有効となる可能性を持つでしょう。

転職したいエンジニアへ!多重下請け構造に属するIT企業(SIerやSES)の特徴

当記事をここまで読んでいただいた方の中には、ITエンジニアとして働いている方もいらっしゃると思います。

なかには、転職を検討中の方もいるでしょう。

そこで当章では、多重下請け構造に属しているような、下請けのSIerやSESの特徴について、以下にまとめてみました。

- 勤務地が曖昧な表記となっている

- 月イチの帰社日がある

- 取引先が同業他社ばかりである

- オフィスが小さい

では、順に紹介していきます。

-

「勤務地が曖昧な表記となっている」

下請けとなる企業は、基本的には「客先常駐」であることが多いです。

この場合は、案件ごとに客先によって勤務地が変更となるので、

求人票の勤務地には、「都内近郊」といった曖昧な表記となっています。

-

「月イチの帰社日がある」

下請け企業で客先常駐の場合、自社(本社)に戻る日にちが、月イチで設定されている事が多く、

この帰社日についても、求人票に記載されているケースが多いです。

-

「取引先が同業他社ばかりである」

会社の取引先については、公式HPや求人ページから確認できるケースがあります。

ここで、同業他社ばかり記載されている場合、その会社から仕事を受注している2次・3次の下請け企業である可能性が高いでしょう。

一方で、全く違う業界の会社が取引先としてある場合は、元請け企業の可能性が高いという事になります。

-

「オフィスが小さい」

こちらも、下請けで客先常駐となる企業の特徴です。

基本的に、社員は自社にいないので、オフィスは小さくて済むわけですね。

なので、社員数のわりにオフィス規模が小さい場合は、下請け企業の可能性が高いでしょう。

以上です。

多重下請け構造に属しているような、下請けのSIerやSESの特徴まとめでした。

というわけで、ITエンジニアの方で転職を検討している方。

下請けのSIerやSESで良いから転職したい方。

逆に、自社で開発をおこなっている企業や元請けの企業へ転職をしたい方。

こういった方の参考になっていれば幸いです。

※エンジニアの方で転職を検討している方。または未経験でこれからエンジニアになりたい方は、以下の記事も参考にしてください。